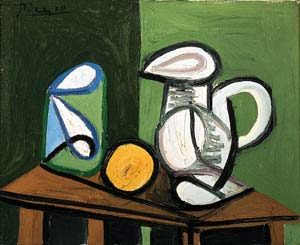

Sur la table, quelqu'un avait déposé un vase,

une cruche et une orange. L'orange avait roulé au pied

de la cruche ; le vase semblait vide et avait détourné

son attention hors de la table, tandis que la cruche attendait, comme

une cruche, qu'il veuille bien jouer son tour.

|

| Picasso, Nature morte

au pot et à l'orange |

C'est ainsi, sur le mode narratif, que ce tableau s'offre

à l'observation. Tout tend à dramatiser le rapport

(ou faut-il dire « les relations » ?) entre ces objets

du quotidien, à commencer par la composition du lieu de cette

rencontre, véritable dispositif de théâtre. La

scène se passe sur une table, contre un mur ; mais ce mur,

bicolore, divise la toile en deux rectangles symétriques -la

partie gauche, celle du vase, est en vert sombre, et la partie droite,

celle de la cruche, en vert clair. On pourrait d'abord croire

qu'il s'agit d'un coin de la pièce, donc

de deux murs qui se rejoignent, l'un recevant plus de lumière

que l'autre. Mais aucune indication de perspective ne vient

confirmer cette hypothèse rationnelle ; la table est représentée

sous différentes perspectives (elle est vue à la fois

depuis le côté droit et le côté gauche)

mais ne laisse en tout cas pas voir l'angle supérieur,

qui serait convenablement logé dans le coin du mur. Il semble

donc qu'ici, un même pan de mur ait été

peint de deux verts différents, ce qui nous rend curieusement

attentifs à la peinture de ce mur, qui n'est plus une

simple toile de fond, mais bien le principe coloré qui organise

le tableau - ces deux verts semblent faits pour accueillir la

disposition inversée de la nature morte, le vase couleur vert-clair

posé du côté vert-foncé du mur, tandis

que la cruche cernée d'un vert-foncé presque noir

se trouve du côté vert-clair. Ce sont donc les objets

qui imposent leur logique colorée à l'organisation

de l'espace alentour. On note aussi que l'orange est placée

exactement entre les deux pièces de vaisselle belligérantes,

exactement sur la ligne de jonction entre les deux pans de mur vert

- l'orange est comme une balle placée sur la ligne de

démarcation d'un terrain de jeu. La balle est au centre.

Autour de l'orange, c' « est un cas entre autres

de mise en présence, comme s'il s'agissait

d'illustrer ou de théâtraliser -en un apologue

qui aurait pour acteurs ces êtres rassemblés -

l'œuvre mystérieux qu'opère, ou devrait

opérer, tout art figuratif : mettre en présence d'une

réalité, au demeurant quelconque, et que cette présence,

en tant que telle, soit intensément éprouvée »

(Michel Leiris, Un génie sans piédestal). Autour

de l'orange, ce fruit qu'on nomme par sa couleur, et qui

ici est la seule couleur qui réellement détonne,

est initié l'échange entre la cruche et le vase,

par jeu de formes et conversation de couleurs. Le « jeu »

ici se conçoit de plusieurs manières et il est d'abord,

à la manière du jeu théâtral, du jeu d'enfant

ou du rituel, un principe de métamorphose - en l'occurrence

la transformation de choses inanimées en êtres «

intensément » vivants : le trouble le plus manifeste

porte sur la cruche blanche et ronde, qui évoque sans hésiter

la forme et l'attitude d'un oiseau qui s'est posé,

le bord de la cruche allongé comme un bec (et ce cerne rose

qui, à l'intérieur du bord noir, évoque

un œil), l'anse faisant figure d'aile repliée

(prolongée dans le corps de la cruche par la ligne noire qui

le traverse, et souligne ce mouvement replié), et les pattes-pied

de la cruche repliées sous sa panse. La forme en goutte qui

fait la tête de l'animal se retrouve sur le vase, qui

ainsi a peut-être l'air de regarder ailleurs. C'est

une peinture animiste des objets : sur la traditionnelle table de

la nature morte devenue table de jeu, chaque chose prend vie, et cette

dimension ludique nous est sans cesse rappelée à travers

l'œuvre de Picasso qui, s'il ne transforme pas comme

ici l'apparence des objets en les peignant, les utilise à

l'intérieur d'un dispositif qui les détourne

- jeu d'objets qu'on dépayse, comme la petite

automobile de son fils Claude transformée en mâchoire

de guenon. Car Picasso « paraît mal supporter que les

choses, laissées à leur inertie, demeurent ce qu'elles

sont ; et il applique toutes les ressources de son génie, à

les changer en autre chose, soit fictivement, par l'espèce

de transmutation que l'art fait subir à ce qu'il

a pris pour modèle, soit réellement, par un usage qui,

tout en respectant la forme de ces matériaux ramassés

presque au hasard les dotera d'une autre signification »

(Michel Leiris, Un génie sans piédestal) ;

ce qu'on retrouve dans les trois vases de la Nature

morte aux cerises également exposée à

Filiations : trois vases au corps dessiné se regroupent

sur la table, et on dirait trois bonnes sœurs (le bord formant

tête et le contour dessinant un voile) en plein bavardage passionné.

|

| Picasso, Nature morte

aux cerises |

1/2 - page suivante